2024/12/24

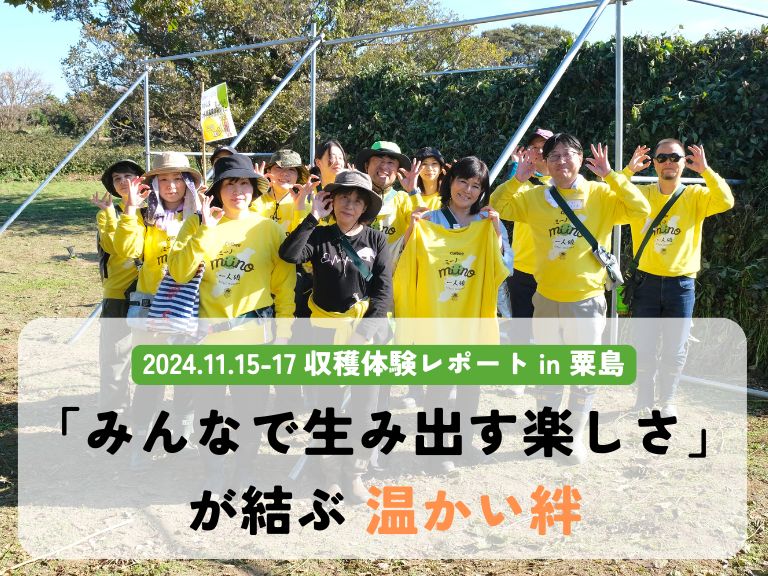

【収穫体験レポート】「みんなで生み出す楽しさ」が結ぶ温かい絆

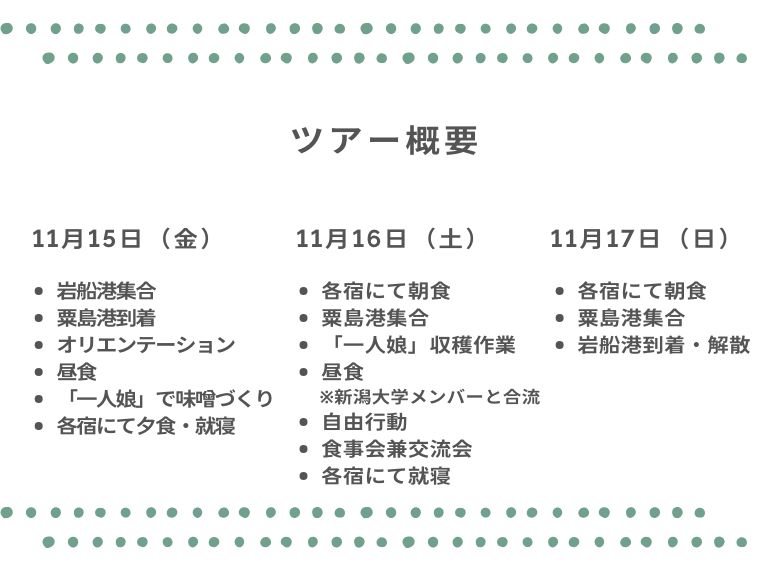

2024年11月、粟島で2年ぶり2度目となる「一人娘」の収穫支援ツアーを開催しました。

一般からの参加は、2022年、2023年のツアーにも参加いただいた方、新たにご応募いただいた方など10名。2泊3日で行われたツアーの様子を、6度目のツアー参加となる新潟市在住のライター・ヤマシタナツミさんがレポートします。

ライター|ヤマシタナツミ

新潟市生まれ。新潟大学農学部卒。「人と地域の未来をつむぐ」をテーマにライティング、イラストレーション、小説創作をしています。

Webサイト https://www.yamashitanatsumi.com

2024年7月の草取り・土寄せ支援ツアーに続き、6度目となる粟島行きのツアーに参加。今回はツアー参加者のみなさんに加えて、2023年からプロジェクトに関わる新潟大学工学部工学科・准教授の村山敏夫先生や学生さんたちとも一緒に収穫作業を行いました。

2022年の体験レポートで収穫の様子を公開していますので、ツアープログラムは簡単に紹介し、新潟大学のみなさんへのインタビューをお届けします。

待ちわびた実りの時期に各地から集う仲間たち

ツアー1日目の11月15日。新潟の11月と言えば「曇り空が続いて寒い」という印象ですが、この日はいつもより暖かく波も穏やか。「ツアー開催を願うみなさんの想いが空に届いたのかな」と思いました!

オリエンテーションではツアーの案内に加えて、粟島浦村の脇川善行村長より日本海を渡る「物流ドローン」実証実験のお話も。新しいことに積極的に取り組んでいるのだなと感じました。

オリエンテーション終盤に自己紹介タイムを開催。参加者のみなさんが、神奈川県、千葉県、福島県、新潟県、秋田県など各地から集まっていることがわかりました。

【初めて参加した方】

「ルビープログラムで募集を知り、ツアーを通して地域やカルビーさんの商品について考えていきたいと思いました」

「もともと粟島が好きで10回ほど来島しています。おみやげ屋さんで『miino一人娘』を見つけてプロジェクトを知りました」

「普段は保育園の調理師をしています。食育の観点から、子どもたちに粟島で出会った郷土料理を伝えたいと思って来ました」

【リピーターさん】

「6回目の粟島です。2年前に初めて来て以来、粟島のみなさんの温かさに惹かれています」

「2024年の種まきにも参加しました。自分が植えたものを収穫できることが楽しみです」

※ツアー参加者のお声を抜粋して掲載しています

昔ながらの道具を使って「一人娘」で味噌づくり

昼食後は2022年のツアーでも行った「一人娘」味噌づくりです。2年ぶりに昔ながらの道具「味噌切機」を見ることができました。

このツアーでいつも料理を教えてくださる島のお母さんたち。今回も笑顔でサポートしてくださいました。

味噌の材料となる茹でた「一人娘」を試食。このままでも甘味とうまみがあって、とても味わい深いものです。

「味噌切機」に大豆を入れて、ハンドルを回すところから体験スタート。「味噌切機」から出てきたペースト状の大豆に麹と塩を合わせて、豆の煮汁も加えます。

よく混ざったら、空気が入らないように容器に詰めます。勢いをつけて入れるのがポイントです!

重さを確認して袋を閉じ、名前を書いたら完成!miinoのキャラクター「ミーノくん」のイラストが人気となり「私のにも描いて」と楽しそうな声が聞こえてきました。

味噌づくりがひと段落し、1日目のプログラムが終了。味噌は熟成が終わる1年後まで島で保管いただきます。来年、味噌を受け取るときが楽しみです!

晴れやかな秋空のもと、心をひとつにする収穫のとき

ツアー2日目。紅葉で色づいた町並みを眺めながら粟島港に集合しました。ツアー参加者のみなさんは前日に配られたウェアとバッグを着用。一体感がありますね!

畑に到着し、恒例となった「miinoポーズ」で集合写真を撮ったら、いよいよ「一人娘」の収穫です!

「豆の成熟具合はどうかな?」と見てみると、乾燥して茶色くなったものとそうでないものが混ざっている状態。今回は収穫してから乾燥させるということで、すべて収穫していきました。

茎の中には手指以上に太いものもあり、用意していた鎌で刈るのはなかなか大変。「収穫ツアーのために道具を買いました!」という方もいて、ツアー参加者それぞれが工夫しながら作業を進めていきました。

刈り取った「一人娘」は麻紐や草のつるを使って束にしました。

集まった束は島のみなさんに組み立てていただいた「はざ」にかけます。

作業の合間に水分補給&おやつタイム。しっかり休んで、次の畑に向かいます。

休憩後は海の見える畑へ。島民のみなさんと協力し、広大な畑で実る「一人娘」を刈り取っていきました。

収穫には大変さもありましたが「風が気持ちいい」「無心になれる」という声も。充実した時間になったようです。

作業を終えて記念撮影。骨組みだけだった「はざ」は「一人娘」の枝で埋まっていました。

お昼休憩で粟島港に戻ると、新潟大学の村山先生と学生さんたちが到着。昼食会場の公民館でツアー参加者との顔合わせを行いました。

昼食後、カルビー社員とツアースタッフは新潟大学のみなさんと一緒に畑へ。ツアー参加者は自由行動となり、観光したり、休憩したり、午後も収穫作業に参加したりと思い思いに過ごしました。

畑に向かったメンバーと、サポートしてくださる島のみなさんで集合写真を撮影し、午後の作業をスタート!

進めるうちに「私これ得意かも!」と鎌を使いこなす、頼もしい学生さんも。一人ひとりが役割を見つけて、チームワークで収穫していきました。

午前の作業で「はざ」がいっぱいになっていたため、島のみなさんが「はざ」を増設。収穫した分をすべて「はざ」にかけて作業は一区切り。午前・午後の作業で終わったのは畑全体の5分の1くらいだったそうです。

島のお母さんたちは枝から落ちた豆を集めていました。一つひとつ拾うのは根気のいる仕事ですが、あるものを無駄にせず大切に使う心を教えてもらったように思います。

島の名物料理を前に、賑やかに親睦を深めた交流会

夕方、公民館に行くと島のみなさんがそろって腕をふるう姿が。今回の交流会では、ブリのフライに甘辛いタレをかけた「漁師丼」、冬ならではの郷土料理「一人娘」を使った呉汁(ごじる)が初登場!ツアー参加者から歓声があがりました。

食事とお酒が進んだところで、新潟大学の学生さん、ツアーの初参加者、リピーターさんから1人ずつ感想を発表してもらいました。感想の一部を抜粋してご紹介します。

「収穫はあまり経験がなかったのですが、みなさんからやさしく教えてもらい、楽しむことができました」

「初来島し、参加してみて、今後は子どもも連れてきたいなと思いました。このような取り組みを続けていくことが大事なんだなと感じています」

「ツアー前に『必晴祈願』をしてきたのですが、無事に晴れて作業ができてよかったと思います。粟島のことは来るたびに好きになっています」

そして今回もじゃんけん大会を開催。「ミーノくん」グッズをかけて、会場にいる全員で大盛り上がり。

じゃんけんに勝った人が前にたち、さらにじゃんけんをするシーンがあったり、手に入れたグッズをプレゼントするシーンがあったり。ゲームを通じてより交流が深まる時間となりました。

粟島「一人娘」との出会いで生まれた温かな記憶

ツアー3日目、楽しかったツアーが終わりの時間を迎えます。フェリーに乗り込んだ私たちを、粟島観光協会のみなさんが大漁旗で見送ってくださり、ツアー参加者も大きく手を振り返していました。

島のみなさんとの交流は、ツアー参加者それぞれの心に温かい思い出を残したはず。今回の経験をきっかけに、今後も何らかの形で粟島や「一人娘」と関わってもらえたらいいなと思いました。

新潟大学のみなさんから見た粟島「一人娘」とは?

収穫作業をお手伝いしてくださった新潟大学のみなさんから、代表して3名の方にインタビューを行いました。

左から新潟大学村山研究室アシスタントの山﨑幸歩さん。新潟大学養護教諭特別別科の坂上奈々美さん。新潟大学経済科学部2年の鐙孝太さん。

ここからはQ&A形式でみなさんの思いを紹介します。

Q.参加前はどのような気持ちでしたか?

参加しようと思った理由とあわせて教えてください。

山﨑さん

「2023年に草取りのお手伝いで粟島に来て、大学でカルビー藤東さんから『一人娘プロジェクト』の講義を受けました。講義では、なぜ粟島の『一人娘』なのか、いくつかの社会課題がある中でどのように取り組んでいるかをお聞きしていて。そのストーリーに心を動かされたことに加えて『miinoになる豆を自分で収穫してみたい!』と思ったため、今回参加しました。昨年の草取りは大学生だけでの作業でしたが、今回は地域のみなさんやカルビーのみなさんと一緒に作業できるということで、楽しみにして来ました」

坂上さん

「普段からカルビーのポテトチップスなどを食べていましたが、新潟の粟島とカルビーに繋がりがあるとは、思いもしませんでした。今回興味を持った理由は村山先生が『一人娘プロジェクト』について熱意を込めてお話されていたためです。1つの企画に地域活性化など、さまざまな意味が込められていると教えていただきました」

鐙さん

「粟島のことも『一人娘プロジェクト』のことも村山先生の授業で初めて知って『自分の日常にはなかった新しいことに飛び込んでみよう』と今回申し込みました。もともと地域おこしに携わりたい気持ちを持っていたので、粟島浦村のみなさんとカルビーのみなさんが一緒に盛り上がっている取り組みを、自分も体験したいと思いました」

Q.「一人娘」の収穫はいかがでしたか?また、粟島の印象も教えてください。

山﨑さん

「収穫はとにかく楽しくできました。印象に残ったのは、畑が昨年より大きくなったことと、粟島のみなさんがたくさん関わっていたことです。温かい雰囲気でカルビーのみなさんと一緒に作業をされていて。これまでさまざまな関係づくりをされてきた結果として、今の姿、つながりがあるのだろうなと思いました。また島の外の人、ツアーの参加者が色々な地域から来てくれる。そうした人の流れができていることにも驚きましたね」

坂上さん

「新潟出身ですが今回初めて粟島に来て。自然豊かで、昔ながらの生活を守っている土地だと感じました。島の方たちと一緒に収穫してみて、みなさんがとても温かくて親切なこと、作業には体力が必要なことも実感しています。先ほど人口が約300人、そのうち150人が高齢者ということをお聞きしました。体力面でも、島の伝統を受け継ぐと言う面でも、若い力がもっと必要なのでしょうね。カルビーの企画で、粟島のことや『一人娘プロジェクト』を全国の方に知っていただく機会になればと思います」

鐙さん

「収穫作業には大変さも感じましたが、楽しく行うことができました。みなさん笑顔で取り組んでいて、すてきなコミュニティだなと思いました。楽しそうな姿は魅力的に写ります。そうした姿の中に、今後の活性化のヒントがあるのではないでしょうか」

新潟大学のみなさんへのインタビューを通じ、粟島の魅力や「一人娘プロジェクト」の意義を再認識できました。「みんなで生み出す楽しさ」を大切に、まだ粟島や「一人娘」のことを知らない方にも伝えていきたいと思います!