2025/08/06

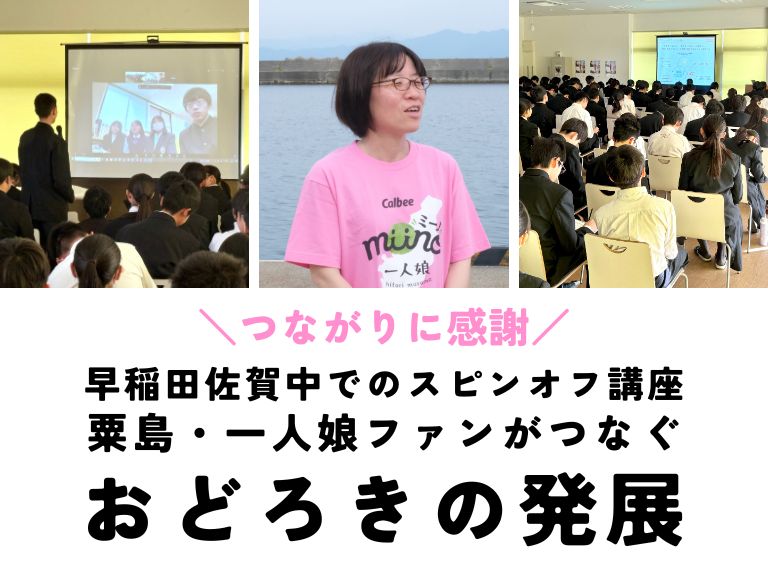

\つながりに感謝/早稲田佐賀中でのスピンオフ講座も。粟島・一人娘ファンがつなぐおどろきの発展

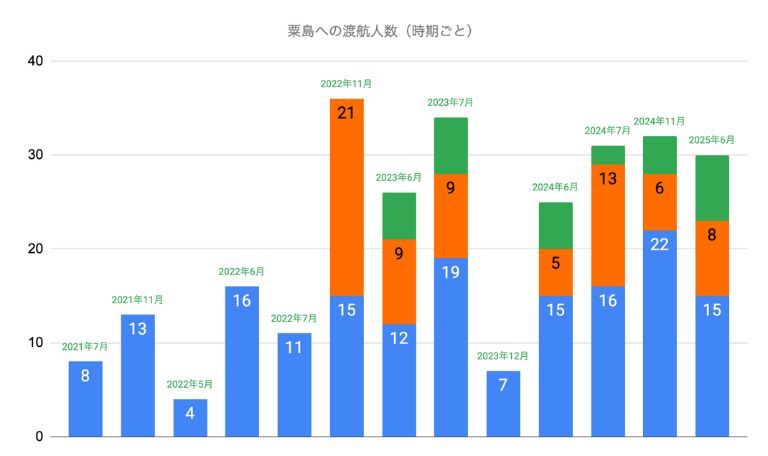

カルビー「miino 粟島一人娘プロジェクト」では、ツアーを通じた粟島の関係人口づくりに取り組んできました。ツアー参加者は年々増加し、中には複数回参加するリピーターも。

ツアー参加者とのご縁から、佐賀県内の私立中学校では生徒に向けた「地方創生をテーマとする総合学習の授業」も開催されました。

そこで今回は、2021年7月〜2025年6月までに生まれたプロジェクトの関係人口を振り返るとともに、2024年12月に行われた講演会についてご紹介します。

プロジェクトの関係人口を振り返る

「miino 粟島一人娘プロジェクト」では、関係者やツアー参加者など多くの関係人口が生まれています。ツアー開催の準備期間を含めると、2021年7月〜2025年6月までに粟島へ渡航した人数は以下の結果に。

2023年12月は2023年11月のツアーが中止になったため、関係者のみで選別作業のサポートを行いました。

渡航人数の累積は、2025年6月のツアーで273人となり、7月には300人を超える勢いで増加しています!

来島する人を惹きつけるのは、粟島という土地や人の持つ魅力。ツアー参加者からも、農作業を行った畑や自然、一緒に作業してくださった島のみなさんとの交流が魅力的だったという感想が集まりました。

実際に参加者の皆さんは、釣りやサイクリングのほか、あわしま牧場での乗馬など、農業支援プログラムを超えた数々のたのしみも体験されていました。

そしていま、ツアーから生まれた粟島の関係人口が、プロジェクト関係者が想定していなかったおどろきの展開を生み出しているのです。

「ツアー参加5回目」(!)という渡辺心さんが生み出したのは、私立中学校での総合学習の授業。渡辺さんにお話しを伺いました。

粟島「一人娘」ツアーをリピートする理由とは?

渡辺さんは佐賀県在住。唐津市にある中高一貫校・早稲田大学系属早稲田佐賀中学校の教諭をしています。

飛行機や電車、船を乗り継ぎながら毎回ツアーに参加する渡辺さんに、「ツアーに参加したい!」と思う理由を伺いました。

ここからはQ&A形式で思いをご紹介します。

【ツアー参加5回のリピーター|佐賀県在住の渡辺心さん】

Q.何度も応募している理由を教えてください

(渡辺さん)

畑での作業も楽しみですが、ツアーで知り合った方との再会など、粟島に行くこと自体が楽しみになっている感じがします。島のみなさん、カルビー関係者のみなさん、同じツアーに参加した方とか。みなさんとお会いして、お話しできるのも理由になっています。

Q.粟島の好きなところを教えてください

(渡辺さん)

普段住んでいる場所では、自然が目に入ってきても、通り過ぎてしまいます。朝は忙しくしているし、仕事が終わって家に帰ってもやらなければならないことがある。そうした日常を、粟島に来ると全部取り外すことができます。

自然の中で、普段とは違う時間の流れに身を置くと「昔の人が当たり前にやっていた生活を、自分もやっている感覚」になりますね。「旅行に行く」「初めての場所で何かを見る」とは少し違って「本来の人としての感覚を取り戻す」感じがします。

日頃は早稲田佐賀中学校の教諭として、中学生に向けた授業や企画に携わっている渡辺さん。ツアー参加がきっかけとなり、あるアイデアが浮かんできたそうです。

ツアー参加者のアイデアから

粟島✖️私立中学校のコラボが実現

2024年12月、早稲田佐賀中学校の生徒さんに向けた総合学習の時間にカルビー社員が登壇。地方創生をテーマに「カルビー miino 粟島一人娘プロジェクト」を紹介しました。

この総合学習の時間には、渡辺さんと同じくツアーのリピーターであり、新潟大学非常勤講師である横木剛さんも講師として登壇。さらには、粟島の中学生とオンラインで交流する時間も設けられました。

ツアーでのご縁をきっかけに実現した「粟島×私立中学校のコラボ」について、再び渡辺さんに伺いました。

Q.講演会を依頼した経緯を教えてください

(渡辺さん)

「2024年度の総合学習で、生徒たちが地方創生を考える時間をつくりたい」という話が出たんです。当初は「保護者の方に協力してもらうといいのでは」と話していたのですが「粟島のツアーも地方創生の取り組みだ」と気づき、カルビーの藤東さんにお声がけしてみたんです。またツアー参加者としてご一緒した横木さんが、自己紹介で地方創生の話をしていたことを思い出して。横木さんにも講演をお願いすることにしました。

ツアー参加者で新潟大学非常勤講師の横木剛さん

Q.当日はどのような様子でしたか?

(渡辺さん)

参加したのは中学2年生が約140人、その保護者が約10人でした。カルビーの藤東さんの講演では、立ち上げた理由・想いを中心に、会社の背景を含めてお話しいただきました。「カルビーとはこういう会社で、世の中にはこういう課題があって、それをカルビー流に解決するにはどうするか」という内容でした。

Q.講演を聞いた中学生の反応はいかがでしたか?

(渡辺さん)

生徒たちは、たくさんメモを取って一生懸命聴いていました。企業の方から直接話を聞くのは初めての経験。さらに、カルビー商品はとても身近なもの。「あのカルビーの人が来る」と、楽しみにしていたのかもしれません。

私が日頃からツアーTシャツを学校で着ていたこともあり、生徒たちは私が粟島に行っていることを以前から知っていました。「先生が参加したツアーの話が聞けるんだ」という期待感もあったのでしょうね。

授業では「三方良し」のお話しが特に印象に残ったようです。

第一に粟島の人たち、第二に島に来てくれる生活者、最後がカルビーという順で。「自分たちの儲けは最後に考える」という話が響いた様子でした。感想でも「自分の利益を一番に考えるもの、と思っていたため意外だった」と書いていた生徒が何人かいたと思います。

Q.講演会後、中学生たちはどのような感想を持ったのでしょうか?

(渡辺さん)

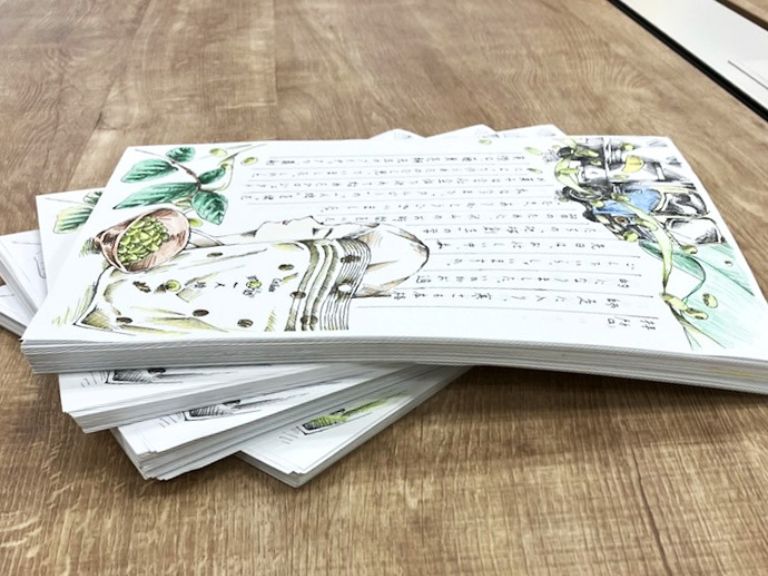

自由にお礼状を書かせたところ、約100人の生徒がカルビーの藤東さん宛に書いていたようです。1人3枚ほどの長文でしたから、全体で300枚近くあったのではと思います。

内容は、先ほどの「三方良し」が結構出てきていたようですね。実際にカルビーで働いている人や、地方創生に携わっている人の話を聞いたことが、かなり心に響いたようです。机上の空論ではない、説得力があったのでしょう。

Q.参加した保護者の方から感想はありましたか?

(渡辺さん)

「渡辺先生が言ってくれたことで、このような講演会をきくことができました。ありがとうございました」と声をかけていただきました。保護者の方にも聞いてほしいと思ってお声がけしたので、喜んでもらえてよかったです。

講演会は土曜日の1限目でしたが、遠くは長野県や鹿児島県から来てくださった方もいました。

Q.佐賀と粟島の中学生で交流したそうですが、どのようなことをしましたか?

(渡辺さん)

オンラインで、早稲田佐賀中学校のある唐津市と粟島浦村、それぞれのいいところを紹介しあうと「全く違う」と衝撃を受けていたように見えました。

当校の生徒たちは粟島に対して「僻地」というイメージがあったみたいです。オンラインで話をしているのに「ネットが繋がるんですか?」という質問までありました。反対に粟島からの参加者は4人だったため、100人以上の同級生がいることに圧倒されたのかもしれません。

そうした違いを感じながらも「どんなYouTubeが好きですか?」などと共通点を見つけようとするシーンもありました。

Q.「地方創生」を学ぶ総合学習では、その後変化はありましたか?

(渡辺さん)

講演会後に唐津市、玄海町、福岡市の3グループに分かれて「各地域をより良くするにはどうしたらいいか」を考える授業をしました。「地域課題を把握した上で、どのように解決するか」を考えて「自分が町長や市長になったらこれを実現します」と発表させて、投票も行いました。

「玄海町で農業体験を行う」「養殖した鯖を加工して付加価値をつけて売り出す」という話も出てきて。粟島での取り組みから学んだ内容が、身近な地域課題を考えるヒントになったようでした。

Q.講演会を開催した感想を教えてください

(渡辺さん)

講師のみなさんに佐賀まで来てもらえたことに、とても感謝しています。

実は授業をお願いしておきながら、学校側から交通費を出せなくて……その点では申し訳なさもありました。けれど、カルビーの藤東さんがすぐに「行きます」と言ってくださって、ありがたいなと思いました。粟島のツアーは今年から、7月は中学生以上なら親子で参加できるようになりましたし、当校の生徒と保護者のみなさんにも、参加してもらえたらいいなと思っています。

授業に登壇したカルビーの藤東さんからは、渡辺さんからお声がけいただいたときを振り返り、次のような話がありました。

(藤東)

「渡辺さんが何度も粟島に来てくださったので、カルビーからも恩返しをしたい」と、すぐにお受けすると決めました。「人のために何かをしたい、してあげたい気持ちを持って取り組む」というのが、どちらか片方ではなく、双方から生まれる。そのような取り組みであれば、持続可能なものになっていくと思っています。

粟島のプロジェクトはもともと、次世代を担う子どもたちに伝えたいと思っていました。とくに伝えたかったのは「地方創生を行う上で大切にしている想い」です。今回はそのチャンスをいただけるということで、そうした点からも迷わず訪問を決めました。

カルビーは、2025年も粟島で元気に活動しています。

7月のツアーでは、保護者同伴で中学生以上の子どもたちのツアー参加がスタート。次世代を担う子どもたちを含めた、世代を超えた関係人口づくりに取り組んでいきたい。これからもみなさまからのご応募・ご参加をお待ちしております!