自然資本の保全

私たちの製品は、土壌、水、気候、生物多様性といった自然資本の恩恵を受けて成り立っており、これらの資源を守ることが、安定的な成長と持続可能な社会の実現に不可欠です。農業と密接に関わるカルビーグループの事業活動は、企業理念に掲げている「自然の恵みを大切に活かす」といった考えのもと、自然資本への依存とインパクトの大きさを把握し、科学的根拠に基づいた取り組みを進め、地球環境に配慮した持続可能な農業の実現を目指します。

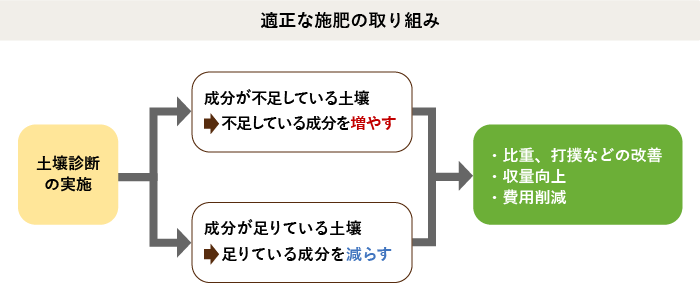

土壌分析に基づく適正な施肥の推進

作物が生長するうえで、肥料の三要素といわれる窒素・リン酸・カリウムの量やバランスを適正に保つことは重要です。

カルビーグループでは、製品の主原料となるばれいしょの品質・収量を高く保ち、安定的な調達を維持するために、ばれいしょを栽培する畑の土壌分析を行い、それぞれの畑の土質にあった適切な施肥に関する提案を契約生産者に行っています。その具体的な支援のひとつが、帯広畜産大学との共同研究の成果を基に行っている、リン酸の減肥への取り組みです。ばれいしょ畑の土壌中のリン酸量の分析結果から、リン酸が土壌に十分に蓄積されている場合は、作物が育つ環境が整っているため肥料を減らし、不足している土壌には付与するという提案を行っています。

また、ホクレン農業協同組合連合会(ホクレン)、契約生産者、カルビーポテトで畑におけるリン酸減肥の保存試験を実施するなど、適正な施肥に関するさまざまな取り組みを行っています。その結果に基づき、ホクレンからリン酸含有量の低い肥料(BBS050など)が2023年に発売され、運用を始めています。

現在、日本で使用されている肥料や、その原料の多くは海外からの輸入に依存しています。カルビーグループにおいても、適正な施肥を進めていくことにより、限りある資源を大切に活用し、自然資本保全や持続可能な農業の実現を目指していきます。

コラム:帯広畜産大学谷教授との共同研究~カルビーが目指すネイチャーポジティブ~

ヒアリングを通して

今回、谷教授へのヒアリングをした際に印象深かった言葉は、「『農業は自然』と言われたことに違和感がある」、「(農業は)単一作物の生産性を最大化するため、他の植物を雑草としてすべて排除し、良い微生物も有害微生物も、病気も昆虫も排除し、生態系という視点で見ると極端なことをやっている」であった。

一方で、増加する人口の食料自給への対応は、重要な課題であり、農業は持続可能でなければならない。農業と密接に関わるカルビーも同様に持続可能な調達、生産に取り組んでいる。ひとたび農地になってしまうと自然に戻すことは難しい。ならば、外部からのインパクトを和らげる自然の力をできる限り学び、新しい価値を創造し、食料を供給することを再生農業と定義づけ、我々のネイチャーポジティブの中長期の方向性と考え、推進したい。

カルビー株式会社

カルシウム研究から広がる、持続可能なじゃがいも栽培への挑戦

2013年から始まった帯広畜産大学とカルビーポテト株式会社との共同研究では、ばれいしょにおけるカルシウムの機能として、地下茎から伸びるストロン根からカルシウムが吸収されるタイミングと量によって、塊茎中のカルシウム濃度が上昇し、細胞壁の構造が強化されることに着目しています。細胞壁が強化されることで、ばれいしょの品質不良、特に打撲黒変や褐色心腐、中心空洞といった内部障害の低減が期待されます。これにより、カルビーにとっては品質不良の低減が歩留まりの向上や加工ラインの生産性向上につながるため、非常に重要な研究となっています。

2013年から足掛け12年と数カ月、この研究はカルシウムから始まり、その他重要な養分であるマグネシウムやリン酸へと広がり、今後も2030年に向けて進めていきます。毎年、研究成果は帯広畜産大学で発表され、十勝地域や北海道全域、日本全域の農家に有用な情報や研究データが共有されています。これにより、農家さんは最新の研究成果・データを基にした栽培技術を取り入れることができ、品質向上に寄与しています。

帯広畜産大学

グローバルアグロメディシン研究センター

(兼)環境農学研究部門 教授

谷 昌幸 様

カルシウム不足が引き起こす品質課題

カルビーはばれいしょを購入する際、品質を重視しており、打撲による黒変や内部障害の改善が課題となっていました。研究によると、塊茎中のカルシウム濃度が250mg/kgを超えると打撲黒変が減少することが示されています。2013年から2014年の間に、上川地域と十勝地域の170地点で調査を行った結果、平均で135mg/kgであり、250mg/kgを超える地点は存在しませんでした。このことから、(上記地点では)カルシウムが不足しており、打撲がつきやすく、内部障害が起きやすい状態であることがわかりました。最初は硝酸カルシウムを施肥しましたが、土の質に合わず、次に硫酸カルシウムに変更しました。しかし、効果が見られる圃場と見られない圃場があり、原因を探る中で、特有の火山灰土壌が影響していることが分かりました。

施肥の常識を覆す──リン酸を減らして収量アップへ

カルシウムが利かない理由を考えたときに、土壌のリン酸過剰を仮説としました。リン酸がたくさんあると、カルシウムと結合してリン酸カルシウムとなるためです。火山灰に由来する土壌では、特殊な鉱物の表面にリン酸イオンが特異的に吸着され作物がリン酸イオンを吸収しづらいために、多量のリン酸肥料が施用されてきました。過剰に施肥されて土壌に蓄積したリン酸とカルシウムが結合し、水に溶けないリン酸カルシウムになってしまうため、カルシウムの効果が表れなくなる可能性が高いと考えました。

そのため、2014年からの試験時には、リン酸を減肥した上で、カルシウムの施肥を行いました。1960年以降に行った多量のリン酸施肥により北海道の畑土壌には多量のリンが蓄積しており、現在ではリン酸肥料を大幅に減らしてもばれいしょが十分に育つことが明らかとなりました。少なくとも、現在の半分に施肥量を減らしてもまったく問題なく、むしろ施肥量を減らした方がばれいしょがたくさん収穫できることが示されました。

日本独自の土壌環境から考える、持続可能な畑作のあり方

日本の畑作の農地の多くは火山灰土壌であり、世界で見ると珍しい黒ボク土に分類される土壌で農業を行っています。この黒ボク土の特徴は、有機物が多く、有機物の表面にマイナスイオンを持っており、そこにプラスイオンであるカルシウムが多く付いているということです。土は溶液中にカルシウムが不足しているとおのずから溶け出し、カルシウムが足りていると溶け出さない性質を持っており、これを保肥力と呼んでいます。また、土壌の保水性と排水性を高めること、一見真逆ではありますが、水を保つ・水を抜くことの両方の性質が必要です。干ばつ時には土壌の保水性により作物は水を吸うことができ、ゲリラ豪雨の時には土壌の排水性が根の腐れを防ぐことができます。外部からのさまざまなインパクトや要因に対して、その要因の変化を最小限に和らげる力が緩衝力(保肥力・保水性・排水性)であり、農業はもっとそこに目を向けていかなければならないと思います。

森林などの生態系は、さまざまな外部的インパクトに対して緩衝する力が大きく、生物は多様で、食物連鎖は網目状です。さまざまな遺伝資源の多様性もあり、簡単には滅ばない一方で、簡単に壊れる一面もあります。農地はそういう意味では特殊です。単一作物の生産性を最大化するため、他の植物を雑草としてすべて排除し、良い微生物も有害微生物も、病気も昆虫も排除し、生態系という視点で見ると極端なことを行っています。

その農業を続けることは一般的に土壌の緩衝力を低下させます。特に農地はそれを意識して緩衝力を高めておくことで、土壌そのものから供給する力を維持・向上することができ、環境変化や、肥料の不足が起きても、最終的には持続可能な農業生産につなげられます。

土を知ることから始まる──持続可能な施肥と農業の未来

どのような土かを理解した上で、施肥を行うか、土壌からの養分の供給を受けるのかを考えるべきです。カルビーも我々も農業の生産性を高めたいし、品質も高めたい。そのために、植物生理学や土壌学、地質学など、関連する知識が必要です。それらの知識を網羅し、肥料などは短期的な対策、そして有機物など緑肥や堆肥を活用した再生農業は中長期的な対策だと考えています。

谷教授 略歴

学歴

1986年4月 筑波大学 第二学群 農林学類 入学

1990年3月 同上 卒業

1990年4月 筑波大学大学院 農学研究科 応用生物化学専攻 入学

1995年3月 同上 修了 博士(農学)取得

職歴

1995年4月 帯広畜産大学 畜産学部 畜産環境科学科 助手 着任

1999年3月 文科省在外研究員(カナダ サスカチュワン大学、2000年2月まで)

2003年10月 帯広畜産大学 畜産学部 畜産環境科学科 助教授 昇任

2008年4月 帯広畜産大学 地域環境学研究部門 准教授 配置換

2015年4月 帯広畜産大学 グローバルアグロメディシン研究センター 教授 昇任

現在に至る

所属学会

日本土壌肥料学会(代議員・欧文誌副編集委員長)

日本ペドロジー学会(評議員)

専門分野

土壌学、作物生産科学

研究内容

持続的な食糧生産を支える土壌の力を引き出すことを目指し、①農耕地土壌におけるリン酸や作物養分の動態と有効利用に関する研究、②バレイショやコムギ栽培における施肥技術が生育や品質に及ぼす影響に関する研究、③堆肥や消化液などに含まれる溶存腐植物質の植物生理活性などに関する研究などを行っている。北海道や日本はもちろん、アフリカやアジアの国々などにおいてフィールドサイエンスに基づく実践的な研究を行っている。